建設業の「2024年問題」はBPOで解決!働き方改革時代の新常識

- #建設業

「働き方改革」という言葉を耳にする機会が増えましたが、建設業に携わる皆様の中には、労働時間(残業削減)や人手不足の課題を感じている方も多いかもしれません。建設業の働き方改革は、5年間猶予期間があり2024年4月1日から適用され、現場や事務所など働く環境も大きく変わりました。建設業にもついに時間外労働の上限規制が適用されることになったのです。

これがいわゆる建設業の「2024年問題」です。

「名前は聞いたことがあるけれど、具体的に何が変わるのかよくわからない」「自社への影響は限定的だろう」、、もしそうお考えなら、それは非常に危険なサインかもしれません。

この問題を軽視し、対策を後回しにしてしまうと、

- 貴重な人材の流出

- 取引先からの信頼失墜や取引減少

- 人手不足による競争力低下

といった、企業の存続に関わる重大なリスクを引き起こしかねません。

「2024年問題」は、もはや他人事ではありません。しかし、早期に適切な対策を講じれば、この変化を乗り越え、むしろ企業の成長につなげるチャンスにもなり得ます。

本コラムでは、まず「2024年問題」とは具体的に何なのか、なぜ建設業にとってこれほど重要なのかを詳しく解説します。その上で、この問題を解決するための有効な一手として注目される「BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)」について、そのメリットや活用方法を具体的にご紹介していきます。

目次

- 建設業を揺るがす「2024年問題」- その背景と具体的な規制内容

- 建設業を待ち受ける試練「2024年問題」がもたらす5つの影響

- 「2024年問題」克服の切り札!建設業におけるBPO活用のすすめ

- あなたの会社でも?建設業でBPO化できる「ノンコア業務」具体例

- 【成功事例】BPO導入で「2024年問題」を乗り越えたお客様の声

- まとめ|建設業の「2024年問題」はBPOで乗り越えよう!

- 建設業の「2024年問題」対策ならBPOサービス「noncore(ノンコア)」

- 「2024年問題」対策の第一歩は、noncoreから

- よくあるご質問

建設業を揺るがす「2024年問題」- その背景と具体的な規制内容

2024年4月から建設業にも適用が開始された時間外労働の上限規制、通称「2024年問題」。まずは、なぜこの規制が設けられ、建設業にはどのような影響があるのか、その背景と具体的な内容を見ていきましょう。

1.1 なぜ建設業「だけ」に猶予期間があったのか?

そもそも「2024年問題」の根幹にあるのは、2019年4月に施行された「働き方改革関連法」です。

この法律は、働く人々の労働環境改善を目指すもので、その柱の一つが「時間外労働の上限規制」でした。長時間労働を是正し、労働者の健康確保とワークライフバランス実現を図るための重要なルールです。

しかし、建設業については、この上限規制の適用が2024年4月まで5年間猶予されていました。なぜ、建設業だけ特別扱いだったのでしょうか?

それは、建設業が抱える以下のような業界特有の事情が深く関係しています。

- 天候に左右されやすい屋外作業の多さ

- 長期にわたるプロジェクトが多く、工程管理が複雑

- 予期せぬトラブルや仕様変更が頻繁に発生

- 他業界以上に深刻な人手不足と高齢化

これらの要因が複合的に絡み合い、建設現場では長時間労働が常態化しやすい構造的な問題を抱えていました。そのため、猶予期間を設けずに規制を適用すると現場の混乱や工期の遅延を招き、社会インフラの維持にも影響が出かねないという懸念があったのです。

しかし、この猶予期間は「問題の先送り」に過ぎませんでした。むしろ、十分な準備期間があったにも関わらず対策が遅れていれば、その影響はより深刻なものとなります。猶予期間が終了した今、建設業は待ったなしの状況に置かれているのです。

1.2 2024年4月からの時間外労働規制で何が変わる?

では、2024年4月1日から具体的に何が変わったのでしょうか。時間外労働の上限規制のポイントを整理します。

| 区分 | 内容 |

|---|---|

| 原則 | 月45時間・年360時間 |

| 例外(特別条項) | 年720時間以内、複数月平均80時間以内(休日労働含む)、月100時間未満(休日労働含む)、月45時間超は年6回まで |

| 災害復旧・復興事業 | 上記の「複数月平均80時間以内(休日労働含む)」「月100時間未満(休日労働含む)」は適用されない |

| 違反した場合の罰則 | 6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金 |

原則として、時間外労働は月45時間、年360時間までとなります。これは1日あたりに換算すると、約2時間の残業に相当します(月20日勤務の場合)。

ただし、「臨時的な特別の事情」があり、労使間で協定(36協定の特別条項)を結んだ場合に限りこの上限を超えることが認められます。しかし、その場合でも

- 年間の時間外労働は720時間以内

- 時間外労働と休日労働の合計が、複数月(2~6ヶ月)平均で80時間以内

- 時間外労働と休日労働の合計が、単月で100時間未満

- 月45時間を超えることができるのは、年間6ヶ月まで

という、より厳しい制限が課せられます。

※なお、人命やインフラに関わる災害の復旧・復興事業については、その緊急性と公益性の高さから、上記の「複数月平均80時間以内」と「月100時間未満」の規制は適用対象外となります。

そして最も重要な点は、これらの規制に違反した場合、企業には罰則(6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科される可能性があるということです。これは単なる罰金の問題ではなく、企業の信用失墜や公共工事の指名停止など、事業継続に深刻な影響を及ぼすリスクとなります。

1.3 【中小企業必見】割増賃金引き上げの落とし穴

時間外労働の上限規制と並んで、経営に大きな影響を与えるのが割増賃金の引き上げです。

大企業では先行して適用されていましたが、2023年4月1日から、中小企業においても、月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率が、従来の25%から50%へと引き上げられました。

これは、例えば時給2,000円の社員が月に80時間の時間外労働をした場合、

- 60時間までの割増賃金:2,000円 × 1.25 × 60時間 = 150,000円

- 60時間を超える20時間分の割増賃金:2,000円 × 1.50 × 20時間 = 60,000円

- 合計:210,000円

となり、割増賃金だけで21万円もの支払いが発生することを意味します。この負担増は、特に長時間労働が常態化していた企業にとっては無視できないインパクトです。

「うちは、そんなに残業させていないから大丈夫」… 本当にそう言い切れるでしょうか?

- 現場から帰ってきてからの事務作業、日報作成は残業時間に含まれていますか?

- 移動時間は、労働時間としてカウントされていますか?

- 休日出勤した分の代休は、きちんと取得できていますか?

もし、これらの労働時間を正確に把握・管理できていなければ、知らないうちに法令違反を犯し、未払い賃金のリスクを抱えている可能性も否定できません。もちろん、割増賃金の支払いを避けるための「サービス残業」の強要は論外です。

「2024年問題」は、単なる法律上の規制強化ではありません。それは、企業のコスト構造、人材マネジメント、そしてコンプライアンス体制そのものを見直すことを迫る、経営上の重要課題なのです。

建設業を待ち受ける試練「2024年問題」がもたらす5つの影響

「2024年問題」は単なる法改正にとどまらず、建設業の事業運営全体に多大な影響を及ぼす可能性があります。具体的にどのような影響が懸念されるのか、5つの側面から詳しく見ていきましょう。

2.1 人材確保はさらに困難に。優秀な人材から見放される

建設業界は、以前から慢性的な人手不足に悩まされており、特に若年層の入職者減少と熟練技能者の高齢化・離職は深刻な課題です。

残念ながら、「きつい、汚い、危険(3K)」といったイメージがいまだに払拭されず、長時間労働や休日出勤が常態化している職場環境は、人材確保において大きな足かせとなっています。このような状況下では、より良い労働条件を求める優秀な人材ほど、他産業へ流出してしまう傾向があります。

「2024年問題」による時間外労働の上限規制は、この状況をさらに悪化させる可能性があります。例えば、これまで残業代によって収入を維持していた従業員にとっては、規制遵守による残業時間削減が収入減に直結し、生活への不安から転職を考えるケースが増えるかもしれません。

少子高齢化が進む中、労働力人口は減少し、産業間の人材獲得競争はますます激化していきます。他社や他産業に負けない、魅力的で持続可能な職場環境を構築することが、企業の将来を左右する喫緊の課題と言えるでしょう。

2.2 経営圧迫と倒産リスクの増大

「2024年問題」は、企業の財務状況やコンプライアンス体制にも直接的な影響を与え、経営を圧迫する要因となり得ます。

まず、時間外労働の上限規制により、これまで残業でカバーしていた業務が時間内に完了できなくなる可能性があります。その結果、工期の遅延が発生し、顧客からの信頼失墜や違約金の発生につながる恐れがあります。

また、1.3で触れた割増賃金率の引き上げ(月60時間超は50%)は、人件費の大幅な増加要因となります。特に、これまで長時間労働に依存してきた中小企業にとっては、収益構造を揺るしかねない大きな負担となるでしょう。

さらに、下請法違反のリスクも看過できません。元請企業が自社の上限規制を遵守するために、下請企業へ無理な工期短縮やコスト削減を要求する、といった「しわ寄せ」が発生する懸念があります。このような不当な要求は下請法に抵触する可能性があり、発覚すれば企業の信用問題に発展し、最悪の場合、事業継続が困難になるリスクもはらんでいます。

2.3 競争力の低下。業界から取り残される

「2024年問題」は、建設業界全体の構造変革を促す契機ともなり得ます。

従来、日本の建設業界の一部では、長時間労働によって生産性の低さを補ってきた側面がありました。しかし、上限規制の適用によりそのような働き方はもはや許容されません。

これからの建設業では、DX(デジタル・トランスフォーメーション)の推進による業務効率化や、新しい技術(ICT施工、BIM/CIM、AIなど)の積極的な導入による生産性向上が、生き残りのための重要な鍵となります。

旧態依然とした働き方から脱却できず、このような変化に対応できない企業は徐々に競争力を失い、業界内で取り残されていく可能性があります。法規制への対応だけでなく、将来を見据えた積極的な業務改革に取り組めるかどうかが、企業の持続可能性を大きく左右するでしょう。

2.4 安全管理体制への懸念。事故リスクの高まり

長時間労働は、従業員の集中力や注意力の低下を招き、労働災害のリスクを高めることが知られています。

「2024年問題」への対応過程で、人員不足がさらに深刻化すれば、現場の安全管理体制が十分に機能しなくなる可能性も指摘されています。例えば、限られた人員で多くの現場を掛け持ちしたり、安全教育やKY活動(危険予知活動)に十分な時間を割けなくなったりする状況は、重大な事故につながる危険性を高めます。

また、2.2でも触れたように、元請企業から下請企業への無理な工期短縮要求などが、安全確保よりも納期遵守を優先せざるを得ない状況を生み出し、結果的に現場の安全を脅かすリスクも懸念されます。安全は建設業の根幹であり、いかなる状況下でも最優先されるべき事項です。

2.5 従業員の心身への負担増。健康問題とワークライフバランスの悪化

長時間労働が従業員の心身の健康に深刻な悪影響を与えることは、言うまでもありません。

肉体的な疲労の蓄積はもちろん、精神的なストレスも増大させます。慢性的な睡眠不足や過労状態が続けば、メンタルヘルス不調(うつ病など)を発症するリスクが高まります。

また、仕事に追われるあまりプライベートの時間が犠牲になり、ワークライフバランスが崩壊することも大きな問題です。家族との時間が十分に取れなかったり、趣味や自己啓発の時間が持てなかったりすることは、従業員のモチベーション低下や離職意向にもつながりかねません。

労働安全衛生法で義務付けられている健康診断の実施はもちろんのこと、ストレスチェックの実施や相談窓口の設置など、従業員の健康状態をきめ細かく把握し、適切なケアを提供できる体制を整備することが、これまで以上に重要になっています。

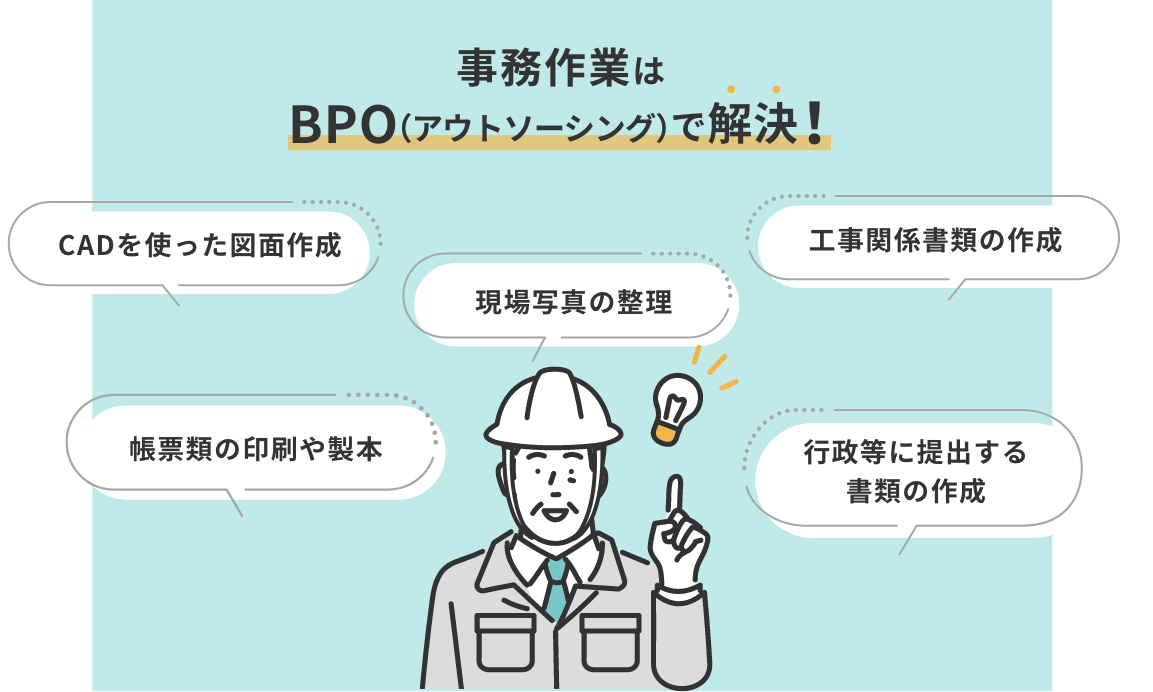

「2024年問題」克服の切り札!建設業におけるBPO活用のすすめ

ここまで、「2024年問題」が建設業にもたらす深刻な影響について解説してきました。多くの課題に直面する中で、「打つ手がないのでは…」と感じてしまうかもしれません。

しかし、悲観する必要はありません。これらの課題を克服し、むしろ企業の成長につなげるための有力な解決策があります。それが、BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング) の活用です。

3.1 今さら聞けない?BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)とは

BPOとは、"Business Process Outsourcing"の略称で、自社の業務プロセスの一部または全部を、専門的なノウハウを持つ外部の企業に継続的に委託する経営戦略を指します。「アウトソーシング」という言葉自体は馴染みがあるかと思いますが、BPOは単なる「外注」とは少し意味合いが異なります。

- 一般的なアウトソーシング/業務委託

特定の「タスク(作業)」単位で外部に委託する。(例:データ入力のみ、CAD図面作成1枚)

成果物に対して報酬を支払うことが多い。(例:設計図1式) - BPO

一連の「業務プロセス」全体を設計段階から見直し、外部に委託する。(例:経理業務全般、採用プロセス全体)

業務の効率化、品質向上、コスト削減などを目的とし、継続的かつ戦略的に行われる。

つまりBPOは、単に人手が足りない部分を補うだけでなく、業務プロセスそのものを最適化し、企業全体の生産性や競争力を高めることを目指す、より踏み込んだアウトソーシング戦略と言えます。

近年、多くの業界でBPOが注目されている背景には、企業が抱える人手不足、コスト削減、専門性強化といった経営課題を解決する有効な手段となり得るからです。特に、「2024年問題」への対応が急務となっている建設業にとって、BPOは非常に親和性が高く、多くのメリットをもたらす可能性を秘めています。

3.2 建設業がBPO導入で得られる「7つのメリット」

では、建設業がBPOを導入することで、具体的にどのようなメリットが期待できるのでしょうか。特に重要な7つのポイントをご紹介します。

①【最重要】時間外労働の削減と「2024年問題」への対応

BPOを活用し、バックオフィス業務や定型的な「ノンコア業務」を外部に委託することで、社員は現場管理や顧客対応といった本来注力すべき「コア業務」に集中できます。これにより、業務のボトルネックが解消され、残業時間を大幅に削減し、時間外労働の上限規制に対応しやすくなります。

②コスト構造の最適化

ノンコア業務のために自社で人員を雇用・維持する場合、人件費、採用コスト、教育コスト、社会保険料、福利厚生費、設備費など多くの固定費が発生します。BPOを活用すれば、これらのコストを変動費化でき、必要な時に必要な分だけサービスを利用することが可能になります。結果として、固定費の削減や残業代の抑制にもつながります。

③生産性の向上

社員がノンコア業務から解放され、自身の専門性や経験を活かせるコア業務に専念できる環境が整います。これにより、社員一人ひとりの生産性が向上し、企業全体の業績向上に貢献します。

④専門性と業務品質の向上

BPO事業者は、特定の業務分野(例: 経理、人事労務、CAD、IT運用)において、高度な専門知識、経験、最新技術を有しています。自社で行うよりも高品質で効率的な業務遂行が期待でき、結果として業務品質の向上につながります。

⑤法改正への迅速な対応とコンプライアンス強化

労働関連法規や建設業法、税法など、企業活動に関わる法律は頻繁に改正されます。BPO事業者は常に最新の法規制動向を把握し、適切に対応する体制を整えています。これにより、企業は法改正への対応漏れリスクを低減し、コンプライアンスを強化できます。

⑥事業継続性の向上(BCP対策)

自然災害、感染症のパンデミック、システム障害など、不測の事態が発生した場合でも、BPOパートナーが業務を継続できる体制を構築していれば、自社の事業継続リスクを分散できます。これは、BCP(事業継続計画)の観点からも非常に重要です。

⑦従業員満足度の向上

BPO導入による業務負担の軽減や残業時間の削減は、従業員のワークライフバランス改善に直結します。働きがいのある環境は、従業員のモチベーション向上や定着率向上につながり、結果として人材

獲得競争における優位性にもつながります。

3.3 BPO導入を成功に導く「3つのステップ」

BPOのメリットを最大限に引き出すためには、計画的な導入プロセスが必要です。以下の3つのステップで進めることをお勧めします。

ステップ1:自社の課題を明確にする

まず、自社の業務プロセス全体を可視化し、「どの業務にどれくらいの時間やコストがかかっているのか?」「どこにボトルネックがあるのか?」「どのような課題を解決したいのか?」を具体的に洗い出します。

例:

- 現場監督が毎日平均2時間、書類作成に費やしており、現場巡回の時間が不足している

- 経理担当者の退職後、後任が見つからず月次決算が遅延している

- CADオペレーターの残業が多く、人件費が増大している

ステップ2:BPOで解決できる業務を選ぶ

明確になった課題に基づき、BPO化によって効果が見込める業務を選定します。「コア業務」と「ノンコア業務」を切り分け、ノンコア業務の中から、定型化されている、専門性が高い、あるいは社内リソースが不足している業務などを候補とします。

例:

- 現場監督が行っている書類作成、写真整理、データ入力業務をBPO化する

- 経理業務全般(仕訳入力、請求書発行、支払処理、給与計算など)を委託する

- CAD図面のトレースや修正作業を委託する

ステップ3:信頼できるBPOパートナーの選定と比較検討

自社の課題と委託したい業務内容に合致するBPO事業者を探し、複数の候補を比較検討します。単に価格だけでなく、実績、専門性、セキュリティ、コミュニケーション体制などを多角的に評価し、最適なパートナーを選定します。(詳細は次項)

3.4 【失敗しないために】BPOパートナー選びの「5つの重要ポイント」

BPO導入の成否は、パートナー選びにかかっていると言っても過言ではありません。以下の5つのポイントを重視し、慎重に選定しましょう。

- 建設業に特化しているか?

建設業特有の業務フロー、専門用語、商習慣、関連法規などを深く理解しているパートナーを選びましょう。建設業向けのサービス提供実績が豊富かどうかは重要な判断基準です。 - 料金体系は明確か?

初期費用、月額固定費用、従量課金など、料金体系は様々です。自社の委託業務量や予算規模に合っているか、費用対効果を十分に比較検討しましょう。隠れたコストがないかも確認が必要です。 - セキュリティ対策は万全か?

企業の機密情報や個人情報を取り扱うため、情報セキュリティ対策は最重要項目です。ISMS(ISO27001)やプライバシーマークなどの認証取得状況、具体的な管理体制、事故発生時の対応などを確認し、信頼できるパートナーを選びましょう。 - コミュニケーションはスムーズか?

業務を円滑に進めるためには、パートナーとの良好なコミュニケーションが不可欠です。報告・連絡・相談の体制は明確か、担当者との相性は良いか、要望に対する対応スピードや柔軟性はあるか、などを確認しましょう。 - 契約内容はどうなっているか?

委託する業務の範囲、成果物の品質基準、納期、費用、支払い条件、秘密保持義務、再委託の可否、損害賠償責任、契約解除条件など、契約内容は細部までしっかりと確認し、双方の認識に齟齬がないようにしましょう。不明な点は必ず質問し、書面で明確にしておくことがトラブル防止につながります。

あなたの会社でも?建設業でBPO化できる「ノンコア業務」具体例

「BPOが有効なのは理解できたけれど、具体的に自社のどの業務を外部に任せられるのだろう?」

そんな疑問をお持ちの建設業の経営者様、現場管理者様、各部門のご担当者様へ。この章では、建設業においてBPO化が可能な業務、「ノンコア業務」の具体例を部門別にご紹介します。

まず、「コア業務」と「ノンコア業務」を整理しておきましょう。

- コア業務

企業の収益や競争力に直接的に貢献する、中核となる業務で、原則として社内で専門人材が担当すべき業務。

例:現場での施工管理、高度な技術判断、顧客との重要な折衝、新規技術開発、経営戦略の策定 など。 - ノンコア業務

コア業務を遂行するために必要不可欠ではあるものの、間接的な支援業務や定型的な作業で、BPO化によって効率化やコスト削減、品質向上が期待できる業務。

例:各種書類作成、データ入力、経理処理、CADオペレーション、Webサイト更新、申請手続き など。

自社の業務をこの2つに分類し「ノンコア業務」の中からBPO化を検討することで、社員がより付加価値の高い「コア業務」に集中できる体制を構築できます。

以下、部門別にBPO化できるノンコア業務の例を見ていきましょう。

4.1 事務・総務部門のBPO

現場を支える事務・総務部門は、多岐にわたる業務を抱え、煩雑になりがちです。BPOを活用することで、これらの業務負担を軽減し、組織全体の生産性を向上させることができます。

書類作成代行

- 契約関連:工事請負契約書、業務委託契約書、注文書、請書など

- 申請関連:建設業許可申請書類、経営事項審査書類、道路使用許可申請書、労災関連書類など

- 報告・記録関連:工事進捗報告書、安全衛生報告書、会議議事録、打ち合わせメモの清書など

- その他:見積書、請求書、納品書、作業手順書、安全書類(グリーンファイル)など

データ入力・集計代行

- 各種伝票(見積書、請求書、日報、勤怠データ、経費精算データなど)の入力・システム登録

- 顧客情報、協力会社情報、資材情報のデータベース入力・管理・更新

- アンケート結果の集計、各種データの分析・レポート作成補助

ファイリング・文書管理代行

- 契約書、図面、申請書類などの整理、保管、期限管理、廃棄

- 電子ファイリングシステムの導入支援、スキャニング、データ登録・管理

電話・メール対応代行

- 代表電話の一次受付、担当者への取次ぎ、不在時対応、メッセージ管理

- 定型的な問い合わせへの一次対応(FAQに基づく回答など)

その他

- オフィス用品、現場消耗品などの発注・在庫管理

- 社宅・寮の手配、契約手続きサポート

- 簡単な翻訳業務(メール、資料など)

4.2 経理・財務部門のBPO

専門知識が求められ、法改正も多い経理・財務部門は、BPO化によるメリットが大きい分野の一つです。業務の効率化、コスト削減に加え、コンプライアンス強化にもつながります。

経費精算代行

- 領収書の整理・チェック、規定に基づいた仕訳入力、承認ワークフローの運用

- 経費精算システムの導入・運用サポート

請求書発行・入金管理代行

- 請求データに基づいた請求書の発行、押印、封入、発送

- 請求管理システムへの登録・更新

- 入金状況の確認、消込作業、未収金リスト作成・督促サポート

支払業務代行

- 入支払依頼書に基づく支払データの作成、振込手続き(インターネットバンキング操作など)

- 支払先情報の管理・更新

給与計算・労務関連業務代行

- 勤怠データ集計、給与計算、給与明細作成・発行

- 年末調整業務

- 社会保険・労働保険関連の手続き代行(資格取得・喪失、算定基礎届など)

その他

- 記帳代行(仕訳入力)、月次・年次決算業務のサポート

- 会計ソフトの導入・設定・運用支援

- 原価計算・管理のサポート(実行予算データ入力、業者別支払レポート整理、賃金台帳チェックなど)

- 税務申告のサポート(税理士との連携)

4.3 設計・CAD・BIM/CIM部門のBPO

CADオペレーターやBIM/CIM技術者の不足、作図業務の繁閑差への対応は多くの企業の課題です。BPOを活用することで、必要な時に必要なスキルを利用でき、業務の効率化と品質確保を両立できます。

CAD図面作成・修正代行

- 各種図面(建築意匠図、構造図、設備図、土木図、仮設計画図、施工図など)の作成

- 設計変更に伴う図面の朱書き修正、データ修正

各種申請用図面の作成

- トレース代行

- 紙図面、手書き図面、PDF図面などのCADデータ化(ベクター化)

BIM/CIMモデリング代行

- 各種設計図書からの3Dモデル作成

- 属性情報の入力・管理

数量計算・積算サポート

- 図面からの部材数量拾い出し、集計表作成

- 積算ソフトへのデータ入力補助

- 数量調書のチェック(正確性、整合性、基準適合性の確認など)

その他

- 図面データのファイリング、バージョン管理

- 図面データの軽量化、フォーマット変換

- 竣工図書の作成サポート

4.4 Web・広報・マーケティング部門のBPO

企業の認知度向上、イメージアップ、そして受注機会の創出のために、WebサイトやSNSを活用した情報発信は不可欠です。専門知識やリソースが不足している場合、BPOは有効な選択肢となります。

Webサイト運用・更新代行

- お知らせ、ニュースリリース、ブログ記事の掲載・更新

- 施工実績、採用情報などのコンテンツ追加・修正

- 軽微なデザイン修正、バナー作成

コンテンツ作成代行

- Webサイト掲載用の文章作成(施工事例紹介、技術紹介、お客様の声など)

- ブログ記事、メールマガジン、SNS投稿用の文章作成

- 簡単な図版、インフォグラフィック作成

SNS運用代行

- 各種SNS(Facebook, Instagram, X(Twitter), LinkedInなど)アカウントの投稿作成、予約投稿、コメント監視・対応

- キャンペーン企画・実施サポート

Web広告運用代行

- リスティング広告、ディスプレイ広告、SNS広告などの出稿設定、効果測定、レポート作成、改善提案

その他

- SEO(検索エンジン最適化)対策の実施・分析

- アクセス解析レポート作成

- プレスリリース配信代行

4.5 その他専門業務のBPO

上記以外にも、建設業特有の専門的なノンコア業務は数多く存在し、BPOの対象となります。

各種申請・届出業務

- 建設業許可の新規・更新申請、業種追加、変更届などの書類作成・提出代行

- 経営事項審査(経審)関連書類の作成・提出代行

- 道路使用許可、特殊車両通行許可などの申請代行

- その他、官公庁への各種届出書類作成・提出

品質管理サポート

- 工事写真の整理・分類、電子小黒板情報の入力、写真管理システムへの登録、アルバム作成

- 各種検査帳票の作成補助(データ入力、フォーマット整理など)

- 出来形管理図、品質管理図などの作成補助

工程管理サポート

- 施工計画書(全体工程表、月間工程表、週間工程表など)の作成・更新補助

- 打合せ議事録の作成・配布

- 施工関連図書のファイリング・管理

安全管理サポート

- 安全書類(グリーンファイル)の作成・チェック・管理

- 施工体制台帳、再下請負通知書などの作成・管理

- 新規入場者教育資料の作成補助

- 建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録・運用サポート

環境管理

- 産業廃棄物管理票(マニフェスト)のデータ入力・集計(電子・紙)

- CO2排出量実績の集計

- 建設リサイクル法関連書類の作成補助

その他

- 積算・見積業務の補助(内訳書作成、単価入力など)

- 会議音声データの文字起こし、議事録作成

- 各種書類のスキャニング、電子化

- 建退共(建設業退職金共済)関連の事務処理サポート

- 協力会社との契約書管理(更新時期管理、内容確認補助など)

これらのノンコア業務をBPOに委託することで、単に業務負担を軽減するだけでなく、専門性の活用による品質向上、属人化の解消、法令遵守の徹底、コスト最適化など、多岐にわたるメリットを享受できます。自社の状況に合わせて、どの業務からBPO化を進めるか検討してみましょう。

【成功事例】BPO導入で「2024年問題」を乗り越えたお客様の声

「残業時間が減らない…」「人が足りない…」

大成ロテック株式会社様も同様の課題を抱えていましたが、BPOサービス「noncore」の導入で劇的な変化を遂げました。なんと、残業時間削減で全国トップを達成!その成功の秘訣とは?

現場の負担軽減、社員の意識改革…具体的な活用方法と驚きの効果を、ぜひこちらの事例でご確認ください。

まとめ|建設業の「2024年問題」はBPOで乗り越えよう!

本コラムでは、建設業が直面する「2024年問題」の深刻さと、その解決策としてのBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)の有効性を解説しました。

時間外労働規制と割増賃金引き上げへの対応は待ったなしの経営課題です。放置すれば人材流出や競争力低下を招きかねません。しかし、これは業務プロセスを見直し、企業が成長する好機でもあります。

その鍵を握るのがBPOです。ノンコア業務を外部委託することで、

- 社員をコア業務に集中させ、生産性を向上

- コスト構造を最適化し、経営基盤を強化

- 残業を削減し、魅力的な職場環境を実現

といった戦略的なメリットが得られます。BPOは単なる外注ではなく、変化に対応し未来を拓くための有効な一手です。

もちろん、計画的な導入が重要ですが、まずは最初の一歩を踏み出すことが大切です。

「何から始めれば?」「自社に合うサービスは?」

このような疑問をお持ちなら、ぜひ一度ご相談ください。専門スタッフが最適な解決策をご提案させていただきます。

建設業の「2024年問題」対策ならBPOサービス「noncore(ノンコア)」

建設業の皆様が直面する「働き方改革」や「2024年問題」の課題を解決する、それがnoncore(ノンコア)のBPOサービスです。

人事、総務、営業など幅広いオフィス業務で培ったノウハウを活かし、長時間労働の是正や業務効率化、コスト最適化といった建設業界の深刻な課題に対応します。

実績に裏打ちされた専門性と、安心してご利用いただける料金体系で、貴社の事業成長に貢献します。

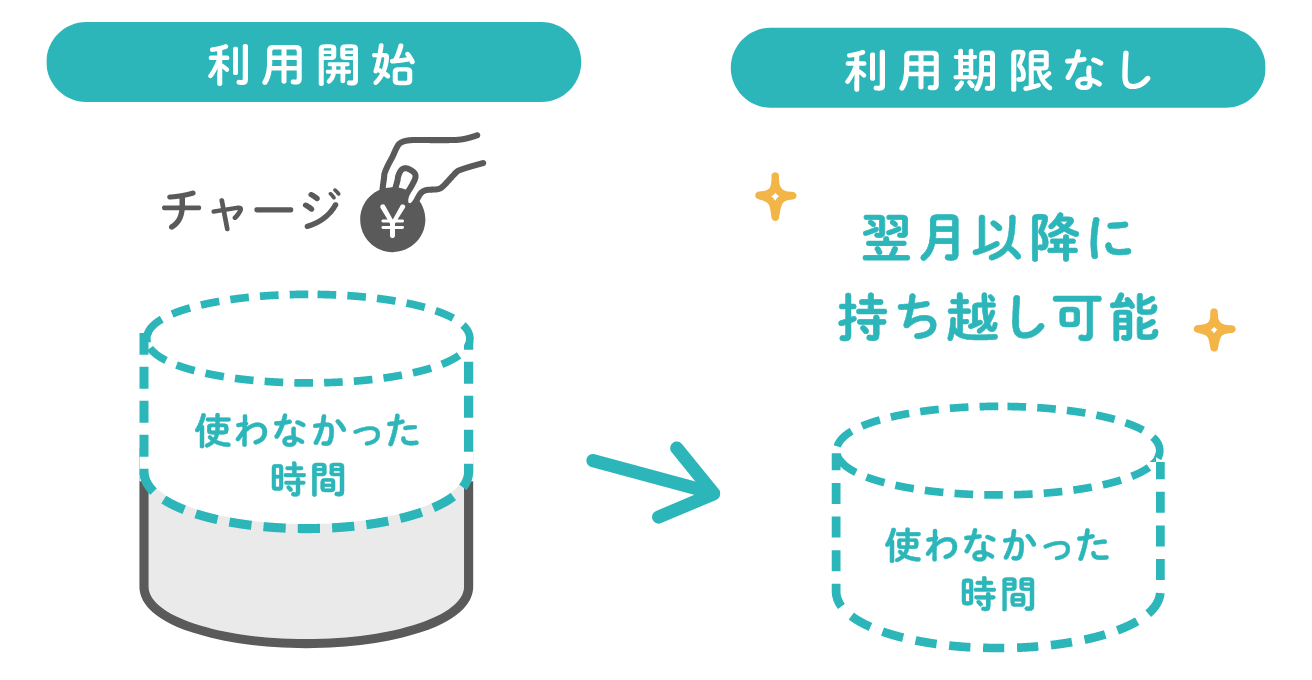

業界唯一のチャージ型料金プランで、無駄なく柔軟に利用可能!

従来のBPOサービスでは、時給制や月額制が一般的でした。しかし、「繁忙期と閑散期の差が激しい」「残業時間を削減したい」という声には十分対応しきれていませんでした。

noncoreでは、建設業のお客様の実情に合わせ、チャージ型の料金プランを採用。必要なときに、必要な業務量だけを委託できるため、時間外労働の削減やコストの最適化に大きく貢献します。

以下の3つのプランから、貴社の業務内容やご予算に合わせてお選びいただけます。

① 小規模プロジェクト向け「20時間分チャージ」:77,000円(税込)

書類作成やデータ入力、申請書補助など、限定的なバックオフィス業務の委託に。

② 中規模プロジェクト向け「120時間分チャージ」:396,000円(税込)

残業がかさみやすい月次処理や現場資料整理など、複数の業務を組み合わせて効率的に委託可能。

③ 大規模プロジェクト向け「240時間分チャージ」:726,000円(税込)

時間外労働の上限規制に備えた抜本的な業務移管を行う場合に最適。

※チャージ時間には利用期限がないため、年度をまたいでの活用も可能です。

スムーズな業務開始と、手厚いサポート体制

お問い合わせからサービス開始まで、専任の担当者が丁寧にサポートいたします。貴社の課題やニーズを 丁寧にヒアリングした後、最適なプランをご提案。

BPOサービスで懸念される、打ち合わせごとの課金は一切ありません。プロジェクト進行中の急な仕様変更や、追加のご要望にも、柔軟かつ迅速に対応いたします。

30分無料の打ち合わせ後に、すぐに業務を開始!

お問い合わせからサービス開始まで、専任の担当者が丁寧にサポートいたします。貴社の課題やニーズを 丁寧にヒアリングした後、最適なプランをご提案。

初回30分の無料打ち合わせで、業務範囲や進め方などを詳細に確認し、速やかに業務を開始いたします。

BPOサービスで懸念される、打ち合わせごとの課金は一切ありません。プロジェクト進行中の急な仕様変更や、追加のご要望にも、柔軟かつ迅速に対応いたします。

秘密保持も安心

デメリットでも挙げた、情報漏洩のリスク。企業の機密事項にも繋がる採用業務を行う際はもちろん、その他個人情報等を扱う際、noncoreではNDA(秘密保持契約)を交わしています。

また情報漏洩でよくあるケースは、Wi-Fiなどを経由したウイルスによるものですが、noncoreは内勤のスタッフが業務を担当するため、その点も安心してご利用いただけます。

noncoreご利用の流れ

1.無料相談・お問い合わせ

まずは、お気軽にお問い合わせください。専門のディレクターが、貴社の現状の課題やご要望を丁寧にヒアリングいたします。

2. 料金プランご決定・お申込み

3つの料金プランから、料金プランをお選びください。企業様の課題に合わせて、担当ディレクターから最適なプランの提示も可能ですのでご相談ください。

3.業務開始!

専門知識を持つスタッフが、バックオフィス業務の代行や、現場を支える間接業務の整理・実行をスタート。

4.業務完了・ご報告

対応した業務の進捗・完了報告を行い、必要に応じて次の改善提案も実施いたします。

※チャージ時間が余った場合は、次回のプロジェクトにご利用いただけます。

「2024年問題」対策の第一歩は、noncoreから

建設業界における時間外労働の上限規制は、避けては通れないテーマです。

しかし、それは同時に、業務を見直し、現場と人材を守るチャンスでもあります。

noncoreは、貴社の課題に合わせた最適なBPOプランをご提案し、法令遵守・生産性向上・コスト削減を一挙に実現いたします。

↓↓↓まずはサービス資料をダウンロードください↓↓↓

よくあるご質問

Q 導入されている会社の規模感を知りたい。

社員数1名から、約5000名規模の会社様まで導入いただいております。

Q 導入されている会社で社員数100名を超えている割合を知りたい。

2022年12月時点で、57%となっております。

Q 同一の会社で部署を分けて複数導入できますか?

導入いただけます。また業務内容も同時に複数ご依頼いただけます。

Q 個人事業主はノンコアを利用できますか?

導入いただけます。また導入実績もございます。

Q 打ち合わせ時間もチャージした時間から消化されますか?

基本的に業務をご依頼いただく際に発生する打ち合わせ(ChatWorkや電話等)にかかる時間はカウントしておりません。デザイン制作やプレゼン資料作成などあらかじめ実行まで綿密に打ち合わせ調整が必要な業務の場合は事前にご相談させていただく場合がございます。

Q 120時間でどのくらいの業務量を依頼できますか?

ご依頼される業務内容にもよりますが、オフィスワークで業務時間が40%ある会社は優秀と言われます。ノンコアのプランは業務だけの時間となりますので、120時間とするとフルタイムの方の約2ヶ月分相当の業務時間をご依頼できることになります。

業務時間≠勤務時間のため、業務時間は勤務時間に比べると処理する業務量が大きく増えます。福利厚生等や備品等も不要になるためコストダウンにつながります。

Q 情報管理はどうなっていますか?

アシスタント採用においては、秘密情報保持契約(NDA)を結んでおります。その他、業務上知り得た情報は徹底した管理を行っておりますので、安心してご利用いただくことが可能です。

Q アシスタントはどのような方ですか?

当社のアシスタントは、実務経験のある20代~50代の女性が中心となります。

お客様の「個人情報」や「社内機密情報」が含まれる業務の場合、社内勤務のスタッフのみで対応しております。

またデザインや専門職は、結婚や出産、介護を機に企業で勤務することが困難になった方々が当社のオンラインワークでご活躍いただいております。

Q 料金プランは変更できますか?

ノンコアは使い切りチャージ型の料金プランで利用期限もございません。そのため、プランの変更はあらかじめご購入いただいたプランを使い切るタイミングで、新しいプランを追加チャージするという形で変更することが可能です。

Q 個人事業主や個人でも申し込めますか?

お申込みいただけます。弊社では契約に関して法人・個人などの規定は設けておりません。

Q 個人情報の取扱いについて教えてください。

ご記入いただいた個人情報については、適切に管理し、法令等による場合を除き、ご本人の同意なく第三者に開示、提供することはございません。

Q 対応いただける時間帯を教えてください。

平日9:00~18:00を対応時間とし、土日祝日(年末年始・ゴールデンウィーク・お盆)は基本休業とさせていただきます。

年末年始・ゴールデンウィーク・お盆の休業日程に関しては、HPにてお知らせいたします。

またご依頼の返信に関しまして、時間外にご連絡いただいたものに対してはディレクターからの返答は翌日以降になりますのであらかじめご了承ください。

Q お支払い方法について教えてください。

お支払いに関しては、(HPにて)お申込みいただいた月末締めの翌月末払いでお願いしております。またプランによっては分割などの自動振替によるお支払いも可能です。

Q オフラインの業務を依頼することはできますか?

運営を福岡市内で行っている為、福岡市内または近郊のご依頼は可能です。対応業務は、ファイリング・印刷・資料の電子化・郵送物の発送などオフラインにて行っています。詳細はお問合せ下さい。

Q 翻訳作業は可能でしょうか?

一部言語の対応(英語・韓国語・中国語)は可能です。

Q コミュニケーションはどのような方法で取ればいいですか?

Chatworkを中心にコミュニケーションを取ります。もしお客様のご希望のツールがございましたら可能な限り対応致します。

Q 担当するディレクターが、お休みだった場合はどうなりますか?

クライアントごとに同じチームメンバーで情報を共有しておりますので、ディレクターが休みであってもしっかりとサポートいたします。ご安心ください。

↓↓↓資料ダウンロードはこちらから↓↓↓